ロードトリップを計画するなら、たとえ現実的でなくても極端なプランから考えてみたい。まず日本1周。次にアメリカ大陸横断。そうなるとユーラシア大陸横断。そして、さらにアフリア大陸縦断。南北アメリカ大陸縦断もアリかもしれない。どれも並外れた計画と綿密な覚悟があっての旅になることは間違いないだろう。ましてや地球1周ともなると、そのリサーチたるや、計り知れないように思える。しかし、これから紹介する冒険家の山田周生さんはというと、バイオディーゼルのプラントを搭載したトヨタ・ランドクルーザーに乗って、これといったテスト走行もせずに、世界1周を果たしてしまう人物なのだ。もちろん、これまでパリダカールラリーをはじめ、幾度となく世界中の過酷なラリーを経験してきたからこそで出来たといえるが、DRIVE THRUは、そんなチャレンジングな姿勢に深く感銘を受けたのだ。周生さんをもっと知るために、現在、拠点を置いている岩手県釜石市のエコハウスへと取材に向かったのだった。

PHOTOGRAPH: SHUSEI YAMADA, SHOGO JIMBO, TEXT: SHOGO JIMBO

ただバイクで走り続けるために

学生時代の周生さんは、常に自分のすべきことが一体何なのか疑問に思っていたという。そんな中、学校を休学しバイクで日本縦断の旅を何度も繰り返していると、どうも日本国内だと目的地にすぐ着いてしまうことに気づいたというのだ。そこで、誰にも迷惑をかけず、ひたすらバイクで走り続けることができたらと考えるようになり、自然と次の目的地は世界へと向かっていったのだという。

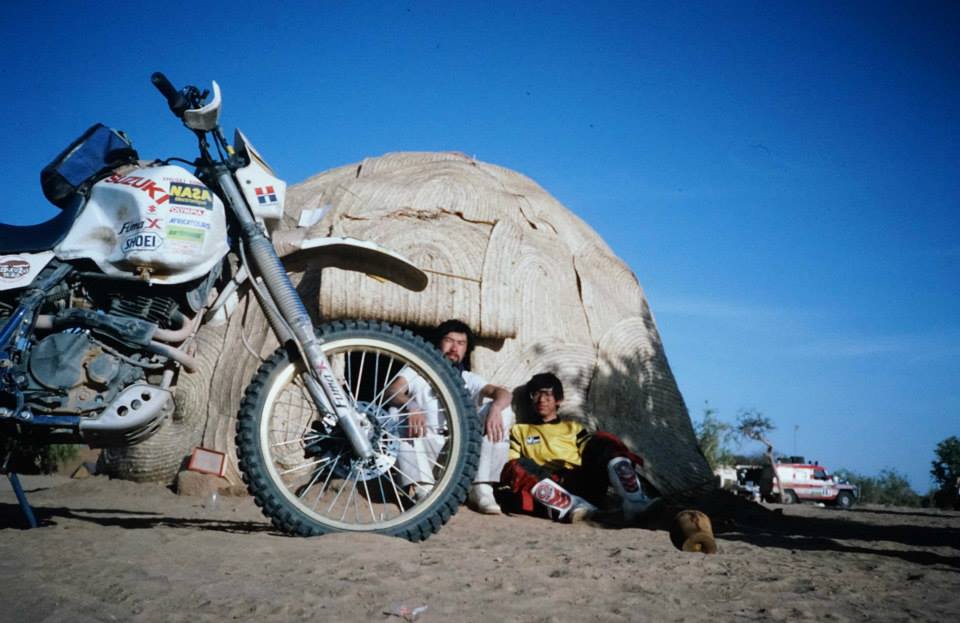

サハラ砂漠横断中、タマンラセットのキャンプにて。左が周生さん。

いざ世界を旅してみて感じたことは、やはりスケールの違い。国内を旅していると思いがけなく助けてもらえる局面に幾度も出会うらしいが、例えば、サハラ砂漠となるとそうはいかない。やはり命がけだ。しかし、そんな状況下に置かれた周生さんは、むしろ水を得た魚のように走り続けたという。さらに旅の途中で知り会った人たちは、同じ感覚を持つライダーばかりで、周生さんの旅はさらに加速度を増してスケールを拡大していったのだという。すると、いつしか冒険家と呼ばれるようになったのだ。

世界中を旅して自然環境の変化に気づく

ローカルでもめったに足を運ぶことのないアマゾンの奥地やアフリカの僻地へも何度も旅しているうちに、次第に雑誌の連載記事を頼まれるようになっていたという。周生さんにとってチャレンジングな旅を繰り返すことが、スポンサーがつくきっかけになっていたのだ。そんな生活を数十年と繰り返していると、地球環境の変化に気づいたという。氷河が溶け、アマゾンの密林がなくなっていくのを目の当りにしたのだ。そこで、環境に対する意識が高まり、アメリカンインディアンをはじめアボリジニーの方々の取材を繰り返していくと、自らの股がるバイクの燃料について考えるようになったのだ。

周生さんが現在、拠点を構える岩手県釜石市のエコハウス。ソーラー発電や風力発電、バイオディーゼルを使った発電により完全にオフグリッドを実現したエコハウスだ。お邪魔した時は、まだ床暖房など、DIYな作業ゆえに完成はしていなかった。

バイオディーゼルとの新たな旅のはじまり

環境面を配慮したエネルギーというと、ソーラー発電を介したゼロエミッションを実現できるEVの「電気」にはじまり、いよいよ量産車が発売されはじめたFCVの「水素」など、まだ将来を担うエネルギーには選択の余地がある。そんな中、周生さんが、バイオディーゼルに目をつけたきっかけは、何とも周生さんらしい。これまでの旅を通して出会った人々との衣食住にフォーカスしたとき、身近にある天ぷら油を再利用できるエネルギーはバイオディーゼルだったのだ。そうと決まったらバイオディーゼルへの追求は、周生さんの新たな旅の主役として始まったのだ。バイオディーゼルによるパリダカールラリーの完走を日切りに、バイオディーゼルを精製する超小型プラントを自ら考案してはじまった「バイオディーゼルアドベンチャー」では、トヨタ・ランドクルーザーのトランクルームに精製プラントを格納して、廃油を集めながら世界1周を果たしてしまう規模にまで発展していったのだ。たとえガソリンスタンドがなくてもウェブ上で呼びかけて現地で集めた廃油を使って、5000キロ無給油で走り続けることができてしまうのだ。旅そのものが実験であるゆえ、万全の体勢でのスタートではなく、常にその場の状況を経てアップデートを繰り返しながら目的地を目指してきたといえる。

バイオディーゼルによる世界一周を終えて程なくして、アースデイ東京をスタート地点としてはじめた日本一周の旅をしていた時のこと、ちょうど岩手県に入ったタイミングで、東日本大震災にあうことになったのだ。

するとそこで、これまでの旅の成果が最大限に発揮されることになったのだ。ガソリンが手に入らない被災地で、バイオディーゼルを自ら精製できる周生さんは、廃油さえあれば、どこへでも移動することが可能。一刻を争う被災地で物資を運ぶことのできる数少ないライフラインの役目を果たすことになったのだ。それを機に今日に至るまで、岩手の被災地で知り合った方々の基でボランティア活動を中心に、自給自足できる衣食住とは何か追求し続けられているところだ。

エネルギーをクリエイティブする

周生さんのこれまでの取り組みを本人の口から聞けてつくづく思うことは、根幹にある「バイクに乗り続けたい!」という衝動から始まった壮大な旅が、結果的に多くの人の役に立っていることは、とても素晴らしいストーリーに思えるのだ。いざって時こそ、日頃の積み重ねが左右する。肝に銘じておかなくてはならないことだろう。

さて、DRIVE THRUでは、周生さんに習って地球1周の旅に出たくもあるが、まずは今、出来ることからはじめようというわけで、周生さんらが支援する美味しい岩手県山田町の新鮮な牡蠣をDRIVE THRUオイスターバーとして販売し、バイオディーゼル作りに専念したいと思う。まずは、そのバイオディーゼルを発電機を使って発電し、COMMUNE246のエアドームと照明の電力を賄う計画だ。

今後DRIVE THRUでは、さらに廃油を集めに専念する予定。それはなぜかというと、釜石の周生さんのエコハウスを目指すべく計画中だ。そう、本プロジェクトのタイトルは『Go North』。“北を目指して” なのだ。